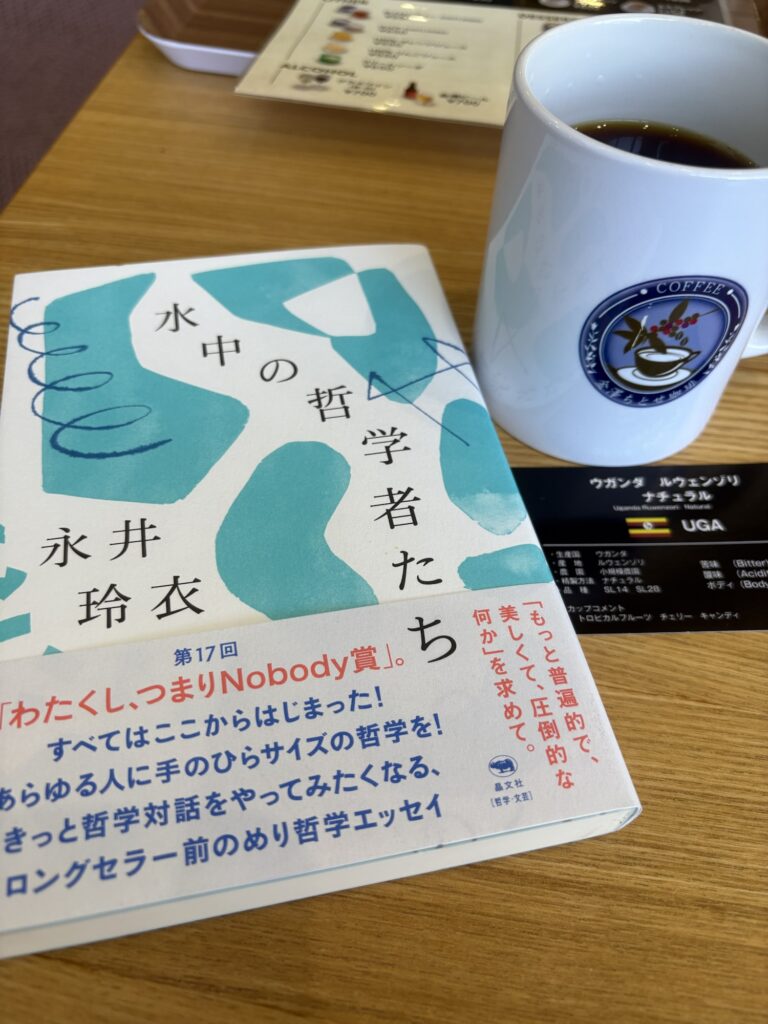

「哲学って 難しいそうで

なんか とっつきにくくって

でも考えてみたかったんです…」

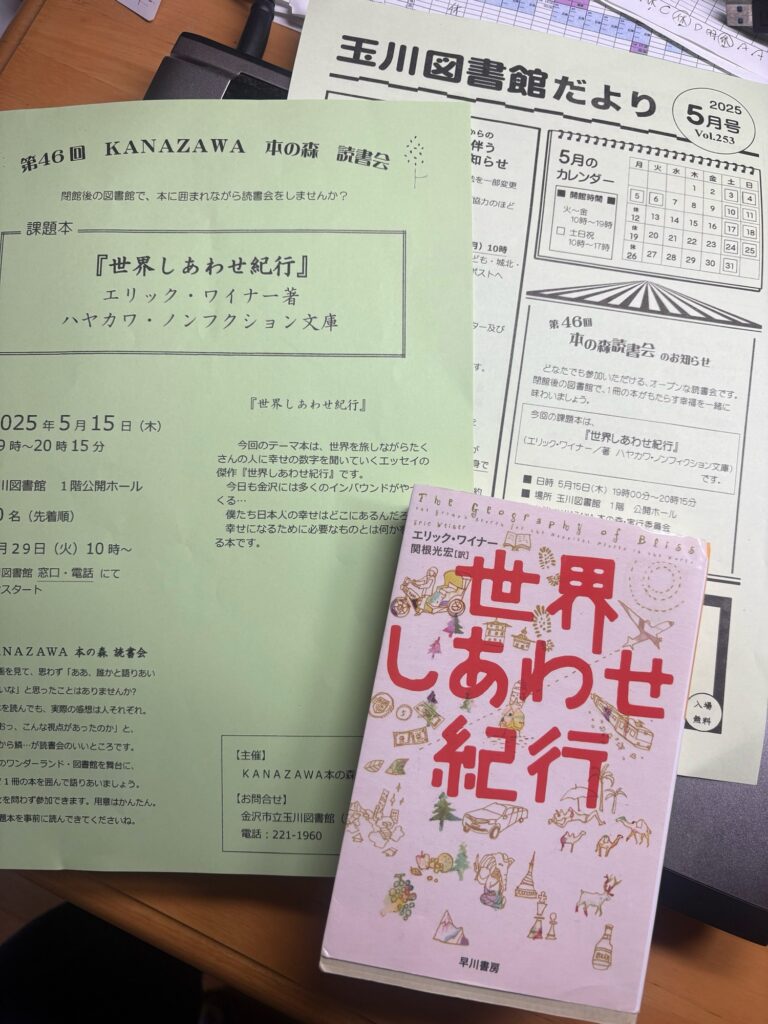

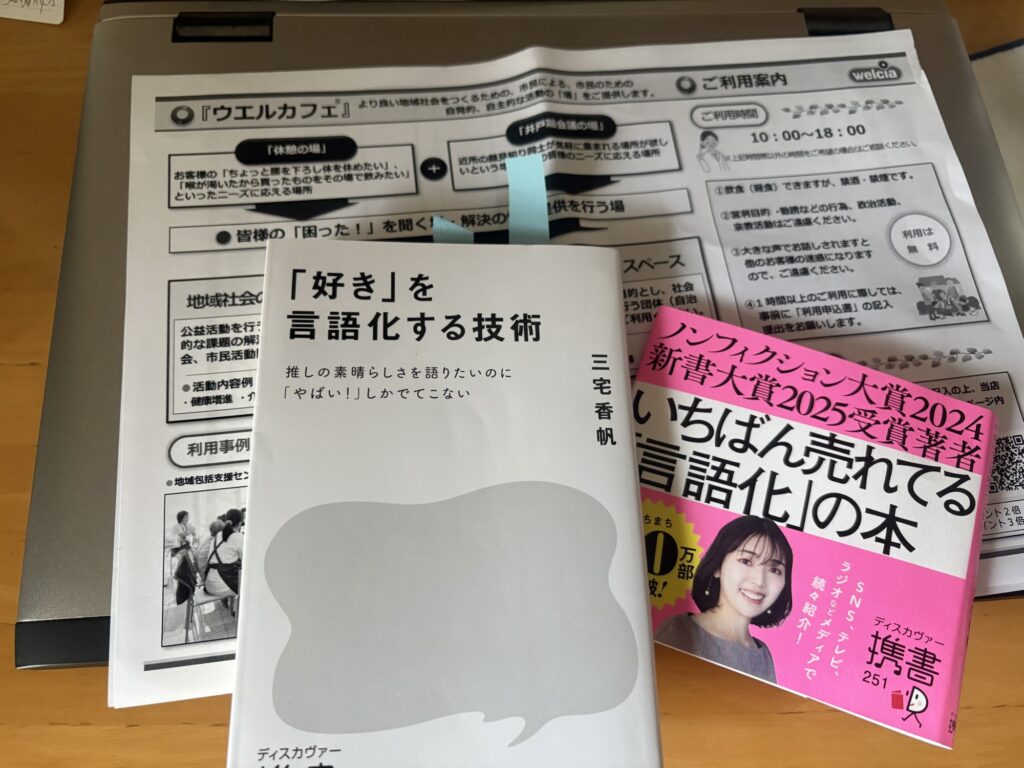

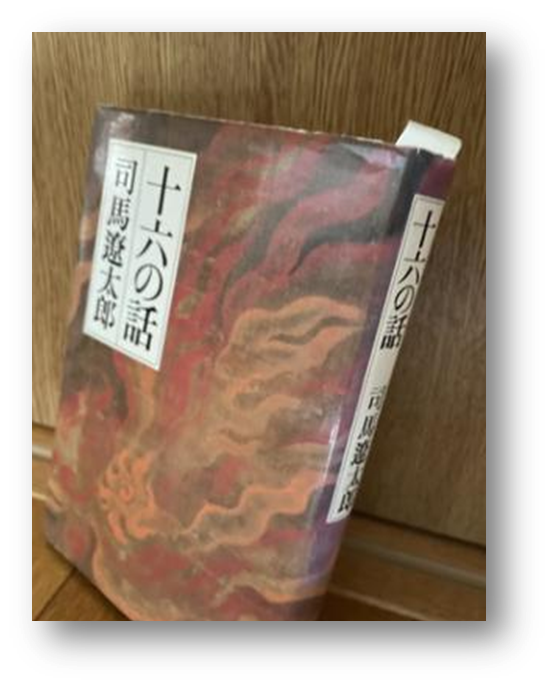

ーーー課題本として選んだ理由ー

「〈哲学〉と題した本なのに

の初版からわずか約三年半に

二十一刷も出版されていて なんかあると…」

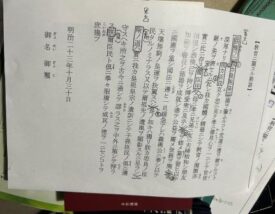

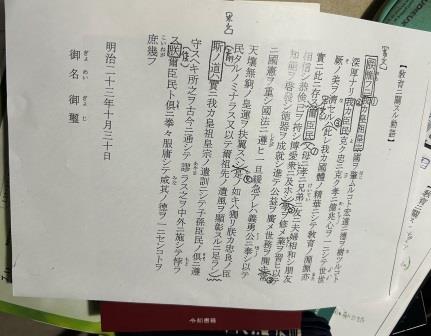

P35 よく用いる哲学ルールの一つ

『〈結局ひとそれぞれ〉にしない』

「地域のコミュニティに参加してる時

仕事の時なんかもそうなんですけど

『人それぞれだよね』って 考えたり 言ってしまったり」

「けれど それで終わっては

いけないなぁと思うから…」

P103 私たちは急いでいる 速度を求めている より膨大な成果を

ーーーだが 哲学対話は 待て とも言う

P130 哲学とは なんで と問うこと

P257 問うことは まさに哲学そのもの

問自体も問に付され 問い返されていく

P233 考えたいから聞きたい

もっともっと 自分の思考を深めたいから

P92 どうか変わることをおそれないでください

P234 みなさんいつも生まれ変わっていますから安心してくださいね

ーーー福岡伸一著の 動的平衡 か?!

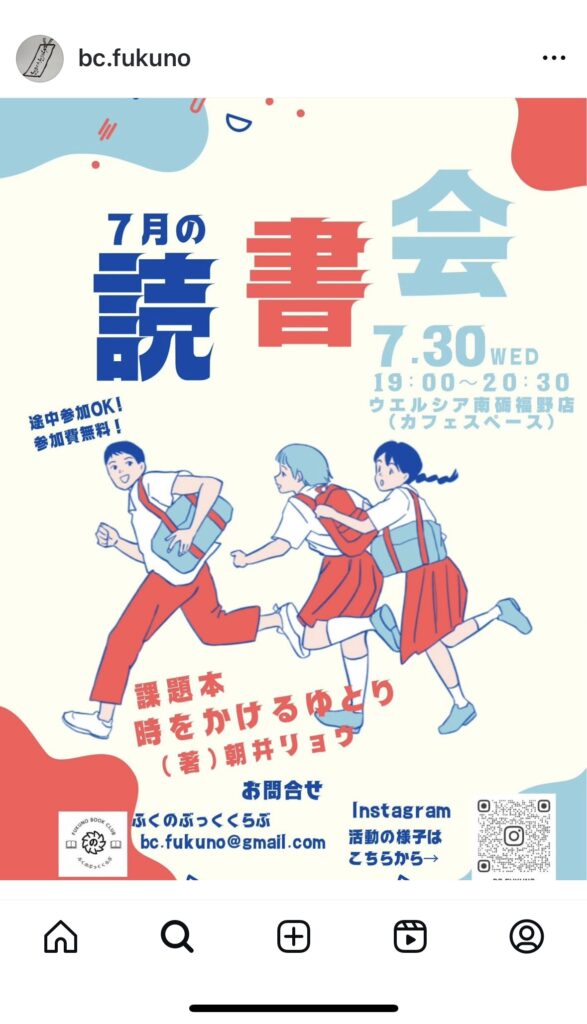

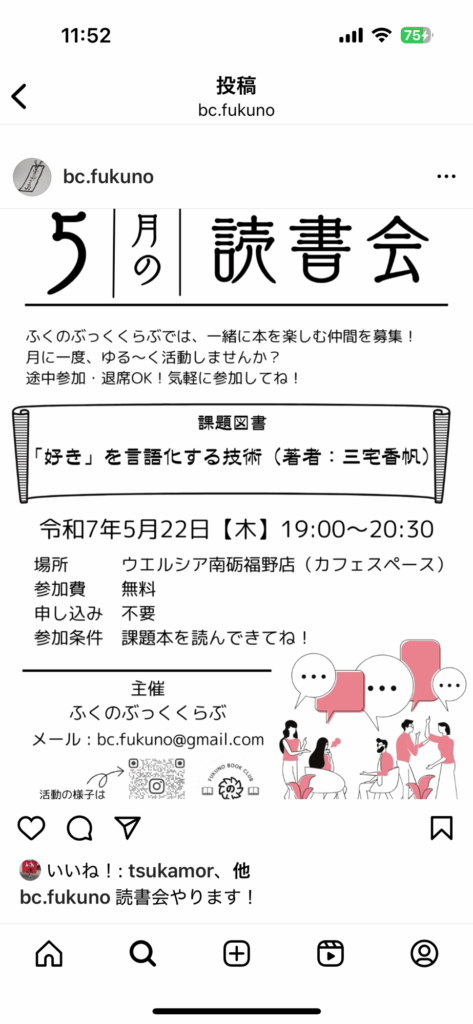

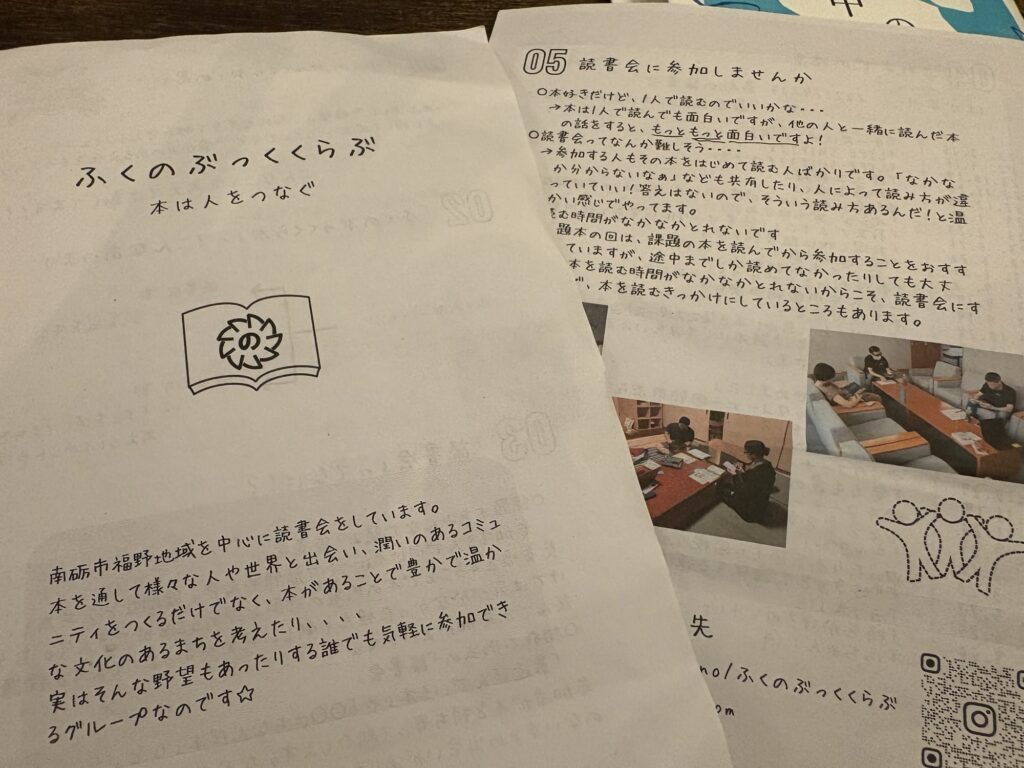

一冊の本を前にして

皆が集まって 聴き合って 考え合う

ここ ぶっくくらぶ も

立派な哲学対話 の場